自然と音楽の共鳴

私たちはふだん、「音楽は人間がつくり、人間が聴くものだ」と無意識のうちに思い込んでいます。

本当にそうでしょうか。

音楽は、音と沈黙、響きと空間、そして心の振動が織りなす生きた現象です。

それは時に、言葉を超えた対話であり、見えない世界との通信でもあります。

そしてそこには、必ずしも“人間”という存在が介在する必要はないのかもしれません。

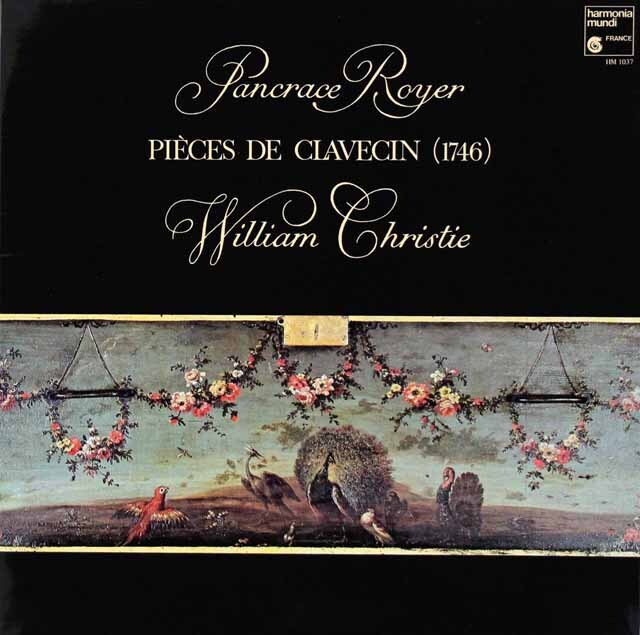

私はある日、WILLIAM CHRISTIEが演奏した「Pancrace Royer Pieces de Clavecin」(Harmonia Mundi HM 1037)というチェンバロのレコードを聴きました。

収録は教会で行われたもので、その空間には鳥の声がまるで演奏に合わせて交互に響いていました。

チェンバロの音が途切れた瞬間、まるでその沈黙を埋めるかのように鳥が鳴く。

繰り返されるそのやりとりには、単なる偶然とは思えない「呼応」の感覚がありました。

音楽は人間のためだけのものではなく、この世界に生きる他の存在たちも、音に耳を傾け、何かを受け取っているのではないか――そう思わされた体験でした。

こうした現象は、実際に世界各地で記録され語られています。

鳥は人間の音楽に対して非常に敏感で、特に高周波で明瞭な音色を持つクラシック音楽に対して強く反応します。

たとえばバッハのフーガのような構造的な音楽は、鳥の鳴き声のパターンとも似た繰り返しの構造を持っており、彼らがそれに呼応して鳴き方を変えることが観察されているのです。

録音中に鳥が旋律に合わせて鳴いたという例もあり、まるで音楽に対して“参加している”かのようです。

さらに、動物全般に目を向けると、音楽が彼らに与える影響は多岐にわたります。

犬や猫は、テンポが穏やかで規則的なクラシック音楽を聴くと落ち着くことが多く、特に入眠前やストレスの多い環境下で音楽を流すと安心するという報告もあります。

動物病院や保護施設では、ベートーヴェンやモーツァルトの楽曲が“心を和ませるBGM”として用いられている例も少なくありません。

タイの音楽家ポール・バートンは、保護された象たちにピアノを弾いて聴かせる活動を行っています。

象たちは目を閉じて静かに耳を傾け、ときにはリズムに合わせて体を揺らし、涙を流すことすらあるといいます。

そこには、人間が思う以上に深い“聴くという行為”が存在しているのかもしれません。

さらには、音楽の影響は動物にとどまりません。

ある農家では牛舎でクラシック音楽を流したところ、牛の乳量が増えたという報告がありますし、ビニールハウスで植物に音楽を聴かせると生育が良くなるという話もあります(科学的根拠については今なお議論の最中のようですが、それでも興味深い事例です)。

それはまるで、音楽が命のリズムに作用しているかのようです。

このような“自然と音楽の交感”の感覚は、実は古代から知られていました。

プラトンやピタゴラスは、「宇宙は音楽でできている(Musica Universalis)」と説き、天体の運行や自然現象が音楽的な比率で成り立っていると考えていました。

彼らにとって音楽は単なる芸術ではなく、宇宙の法則そのものを映し出す神聖な現象だったのです。

日本の思想や仏教にも、自然の音に神仏の声を聴く感性があります。

「風の音」「川のせせらぎ」「鳥の声」などを音楽として受けとめ、それに耳を傾けること自体が、祈りや瞑想に通じる“聴く修行”であったとも言えるでしょう。

こうした感覚は、現代の作曲家や演奏家の中にも受け継がれています。

フランスの作曲家オリヴィエ・メシアンは、生涯にわたり鳥のさえずりを採譜し、「地球上で最も純粋で自由な音楽」として作品に取り入れました。

また、チェリストのヨーヨー・マは自然の中で演奏する体験について、「風も木も、空気も、まるで一緒に歌ってくれているような感覚になる」と語っています。

音楽は、単に音を聴くという行為を超えて、周囲の世界との“呼吸”の一致、つまり“共鳴”の感覚を生むのです。

音楽が自然と響き合うとき、それは一方通行の“演奏”ではなく、呼応し合う“対話”になります。

鳥たちの声、風の音、沈黙の深さまでが音楽に反応しているように感じられるその瞬間こそ、音楽が“聴かれている”証ではないでしょうか。

世界そのものが、音に耳を傾けている――

その事実に気づいたとき、音楽は人間だけのものではなく、この地球全体の響きとして、もっと大きな意味を持ちはじめるのかもしれません。